Профессия линотипист ушла в прошлое еще в 80-х годах прошлого века, но память о том интересном, но тяжелом и вредном для здоровья труде и о хороших людях – сохраняется.

На цикл текстов про серовскую типографию откликнулась

Евгения Грибовская, правнучка линотиписта

Зинаиды Ивановны Чекановой.

«С чего все началось? Я наткнулась на текст

про первого печатника нашего города Белкина, потом перешла по ссылке на сайте «Глобуса»

на первую статью про краткую историю типографии. Прочитала всё с интересом, посмотрела старые фотографии и предложила своей бабушке, дочери

Зинаиды Ивановны Чекановой, тоже рассказать о нашей семейной истории, связанной с типографией», – говорит Евгения.

И вот мы вместе с Евгенией приехали в гости к гостеприимной

Любови Сергеевне Новоселовой. Стол накрыт, горячий чай, торт, вкусные домашние блины (как раз в этот день была родительская суббота). И начинается долгий разговор-воспоминания. Сразу отмечаю, что хорошие, добрые, разговорчивые люди, со своими радостями и горестями, с какой-то бесконечной любовью и уважением к своим многочисленным родным. В разговоре то и дело менялись темы, женщины вспоминали своих детей, братьев и сестер, дядь и тёть, племянников и племянниц, родных, двоюродных… имена, имена… И это было интересно слушать, многодетные семьи этим и отличаются – обширностью своего рода.

–

Моя мама Зинаида Ивановна Чеканова родилась в 1922 году в Тюменской области, в многодетной и работящей семье, – начинает свой рассказ Любовь Сергеевна. –

На бугре стоял большой дом – пятистенок, много было скотины, поля и покосы свои были, выращивали гречиху и лен, лавку свою содержали. Работать, конечно, приходилось всем. С утра до ночи спины не разгибали, все были в работе, особенно мужчины. Как говорила мама Зина, в детстве она жила хорошо, как сыр в масле каталась. За три километра в школу ездила на своей лошадке, ни у кого в классе не было хорошей обуви, а у нее – черевички, дедушка ей сшил. В 30-е годы под раскулачивание они каким-то чудом не попали, но завидовали им многие. Однажды подожгли их дом, и сгорело абсолютно всё. Так они уже и не восстановились, а потом в тех краях начался страшный голод и они, спасаясь, переехали в Серов. Отец Зины устроился на завод, а мама Зины (моя бабушка) – на Филькино, сплавлять лес. Бабушка потом рассказывала, что какие-то сходни там были и по этим сходням все ходили. Дождь прошел, сходни скользкие, она упала и разбила ногу, даже ходить не могла. В то время было очень строго и ее осудили на 8 месяцев за невыход на работу.

Так Зина и попала в серовский детский дом имени Горького, где прожила до 15 лет.

–

В этом детдоме работала тогда Мария Ивановна Чебышева, хорошая женщина, без мужа растила трех ребятёшек. При выпуске из детдома не знали, куда Зину определить, и Мария Ивановна забрала ее к себе жить. Научила ее всему – стряпать, вышивать, вязать. Зина на лету все хватала, ей интересно было всему научиться, все узнать, – рассказывает о своей маме Любовь Сергеевна.

Потом Зина жила в Карпинске и немного поработала пионервожатой в местной 26-й школе. А в 1940-м году в восемнадцатилетнем возрасте переехала опять в Серов и поступила трудиться в типографию наборщиком ручного набора. В военное время, когда мужчины ушли на фронт, работать приходилось порой сутками, принимая последние сводки от Совинформбюро. Наборщики вставали к кассам и вручную по букве складывали слова и тексты. Ручной набор – это самый старый вид набора. Для каждой буквы алфавита использовалась отдельная типографская литера – металлической брусок, на верхнем торце которого имелось рельефное изображение буквы. Из таких литер вручную составляли тексты: слова, предложения и абзацы. Спрос на печатную продукцию в годы войны был большим, в типографии выпускали газеты и боевые листки.

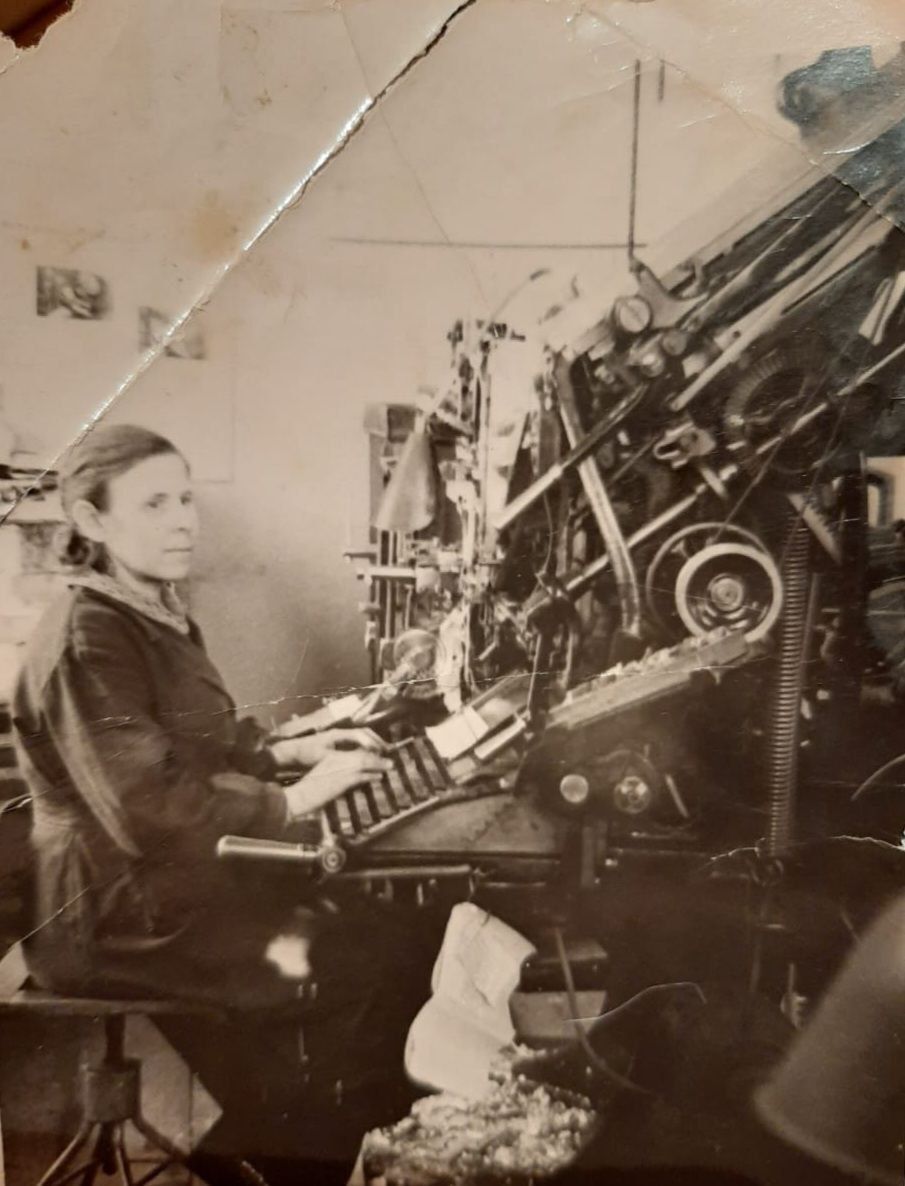

Только в 50-е годы в серовскую типографию поступили первые линотипы (другое название – строколитейные автоматы). Это был большой и сложнейший механизм, который позволял печатать тексты быстрее, чем традиционные ручные методы. Наборщик вводил текст на специальной клавиатуре, и машина автоматически набирала строки. Но сначала линотипы нужно было разогреть, потом над раскаленным котлом подвесить 12-килограммовую чушку из сплава олова, свинца и сурьмы. В процессе работы эта чушка постепенно опускалась вниз и добавляла металл, разогретый до 400 градусов и уходящий на отлив набранных строк. Потом готовый линотипный набор (свинцовые строчки) передавался на верстку. После верстки делали оттиски, которые вычитывал корректор, вносилась правка, а потом печатники печатали на плоскопечатной машине.

Труд линотиписта был интересным, ответственным, но тяжелым, утомительным и вредно влиял на здоровье – кроме ухудшения зрения работники могли хронически отравиться свинцом.

–

В детстве я часто прибегала к маме на работу, – вспоминает Любовь Сергеевна. –

Интересно было всё смотреть. У них там такие большие столешницы стояли, и там были буквы, строчки. Мама эти буквы собирала-собирала, потом проверяла всё, боже упаси, чтобы где-то ошибку пропустить, раньше было очень строго. На линотипе ей нравилось всегда работать и набирать буквы. Ее машина стояла у окна, а я сидела рядом и наблюдала за ее работой. Раньше там хороший директор был Герман Павлович Костромитинов, он разрешал нам везде в типографии побегать. У них столько было заказов много, это ужас. Горы, горы… всякие газеты, буклеты, бланки, справки, квитанции, товарные чеки… много всего.

С 1940 по 1973 год отработала

Зинаида Ивановна Чеканова в серовской типографии наборщиком-линотипистом и прожила 90 лет.

Старейший работник типографии, мастер наборного цеха

Тамара Николаевна Зубкова вспоминает: «Линотиписты у нас все были хорошие, профессионалы своего дела. Зинаида Ивановна – одна из них. Работе посвятила всю свою жизнь».

До последних дней жизни Зинаида Ивановна всегда переживала и интересовалась жизнью серовской типографии. Для нее типография это был ее второй дом, ее Родина. Как и ее большая дружная семья – ее Родина, как и город Серов – ее Родина. Как и весь Советский Союз – ее Родина. Поэтому наверняка не случайно в книге «Полиграфисты Урала в военное время», изданной в 2005 году, в Предисловии «Слово к читателю», во второй строке «…У вас в руках книга о полиграфистах-уральцах, защищавших родину с оружием на поле брани и о тех, кто, не жалея сил, трудился в тылу в типографиях, набирая газеты с последними сводками Совинформбюро…» Зинаида Ивановна двумя черточками подчеркнула синей пастой снизу букву «р» в слове «родину». Это корректорская правка, обозначающая, что слово «родину» в данном случае надо было обязательно написать с прописной буквы: Родину.

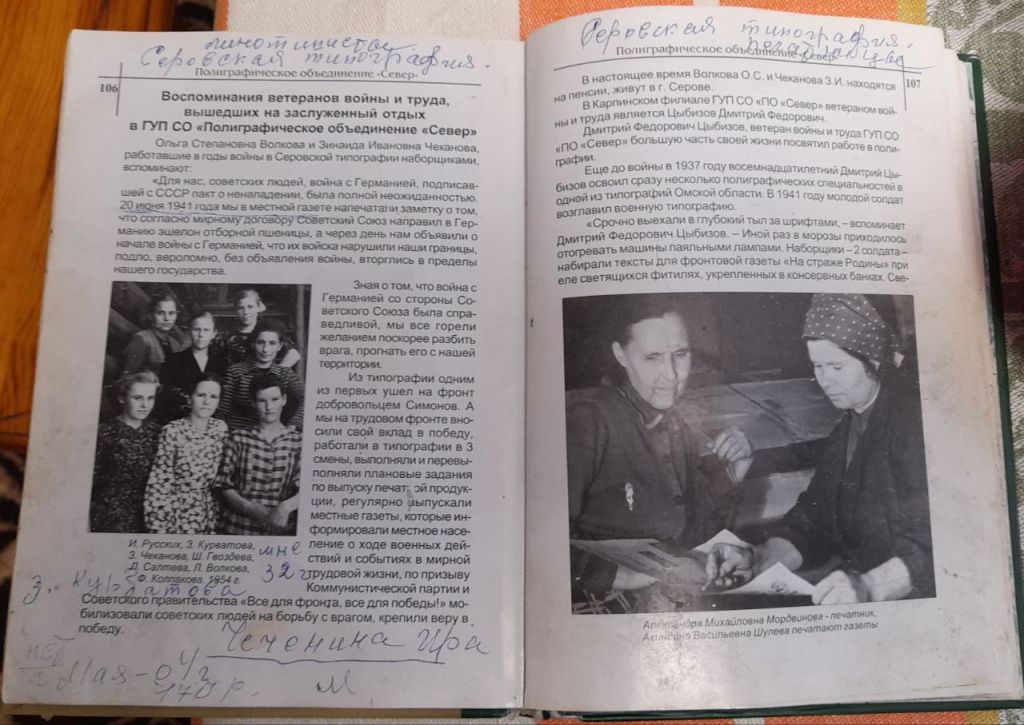

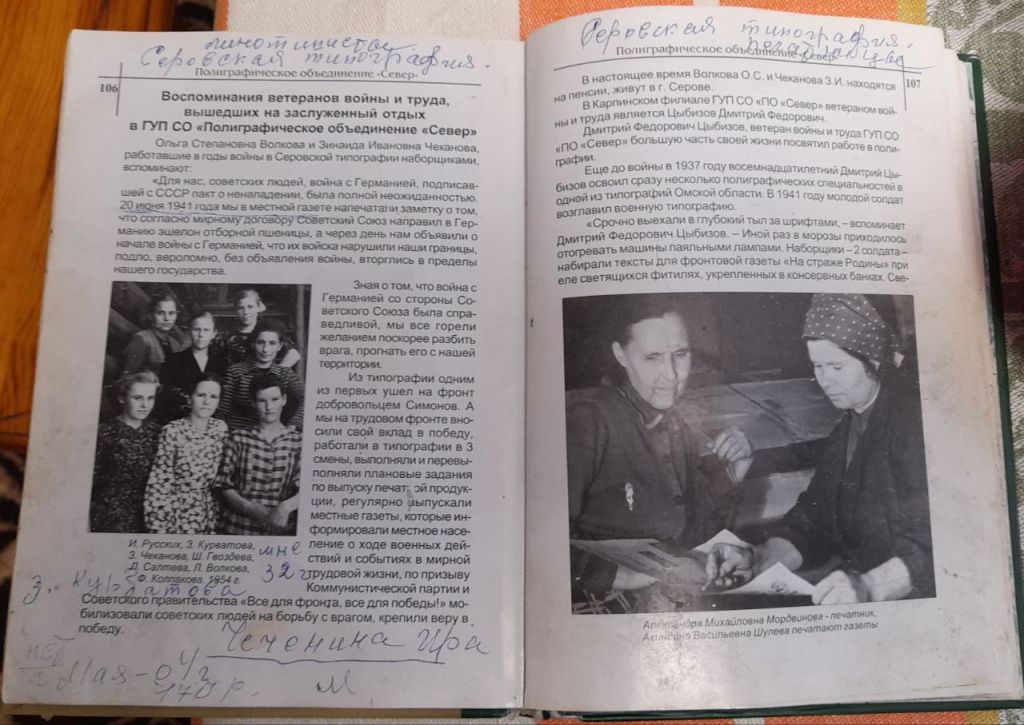

Эту книгу берегут в семье Чекановых. На пустых полях Зинаида Ивановна часто делала многочисленные личные пометки и записи. Это была ее настольная книга, которую она использовала и как записную книжку. В этой книге напечатаны и ее воспоминания, и коллективное фото серовских типографских работников-линотипистов за 1954 год.

Воспоминания ветеранов войны и труда, вышедших на заслуженный отдых в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»:

«

Ольга Степановна Волкова и

Зинаида Ивановна Чеканова, работавшие в годы войны в Серовской типографии наборщиками, вспоминают:

«Для нас, советских людей, война с Германией, подписавшей с СССР пакт о ненападении, была полной неожиданностью. 20 июня 1941 года мы в местной газете напечатали заметку о том, что согласно мирному договору Советский Союз направил в Германию эшелон отборной пшеницы, а через день нам объявили о начале войны с Германией, что их войска нарушили наши границы, подло, вероломно, без объявления войны, вторглись в пределы нашего государства.

Зная о том, что война с Германией со стороны Советского Союза была справедливой, мы все горели желанием поскорее разбить врага, прогнать его с нашей территории.

Из типографии одним из первых ушел на фронт добровольцем Симонов. А мы на трудовом фронте вносили свой вклад в победу, работали в типографии в 3 смены, выполняли и перевыполняли плановые задания по выпуску печатной продукции, регулярно выпускали местные газеты, которые информировали местное население о ходе военных действий и событиях в мирной трудовой жизни, по призыву Коммунистической партии и Советского правительства «Все для фронта, все для победы!» мобилизовали советских людей на борьбу с врагом, крепили веру в победу». (Из книги «Полиграфисты Урала в военное время»).

Андрей Гребенкин, «Глобус».

Андрей Гребенкин, «Глобус».