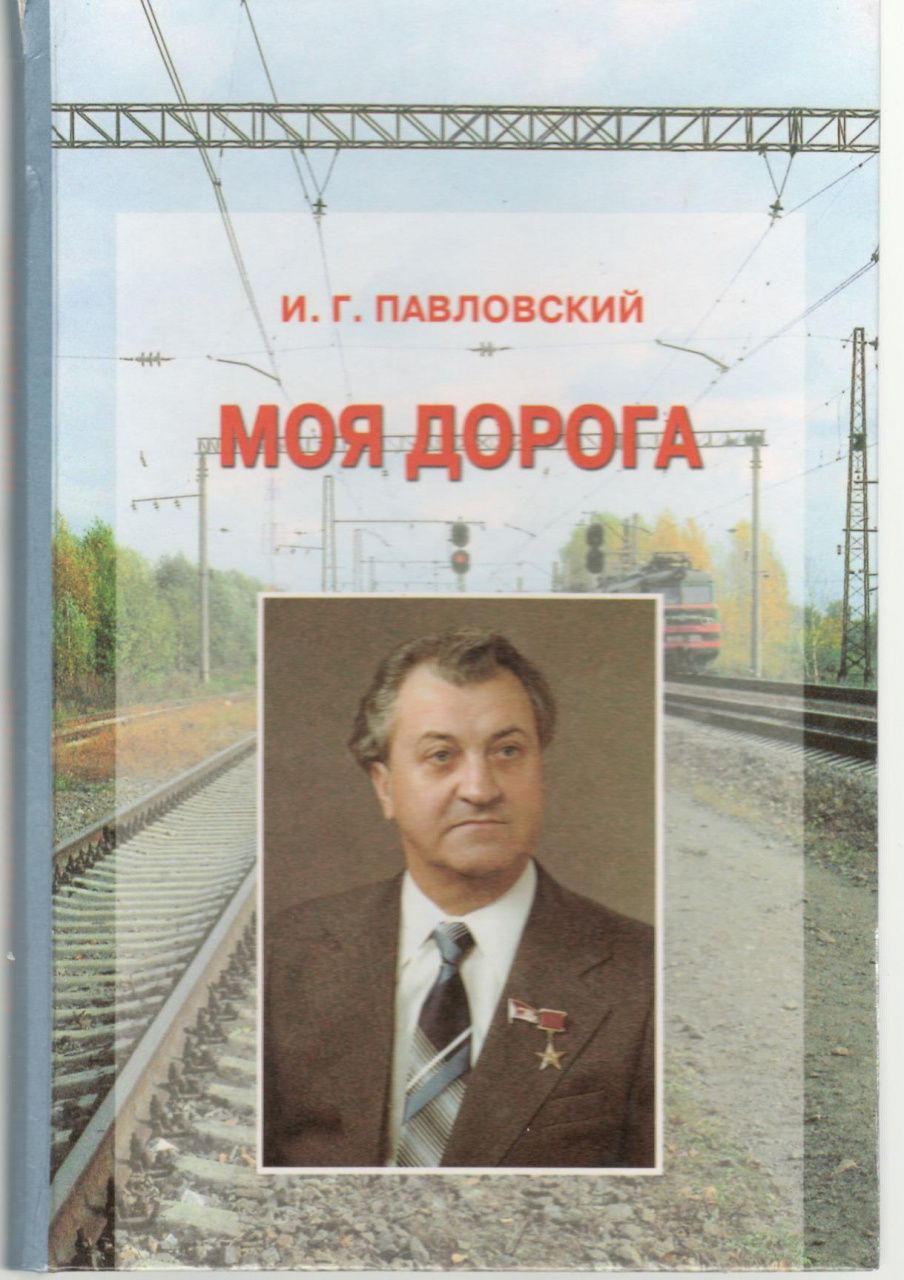

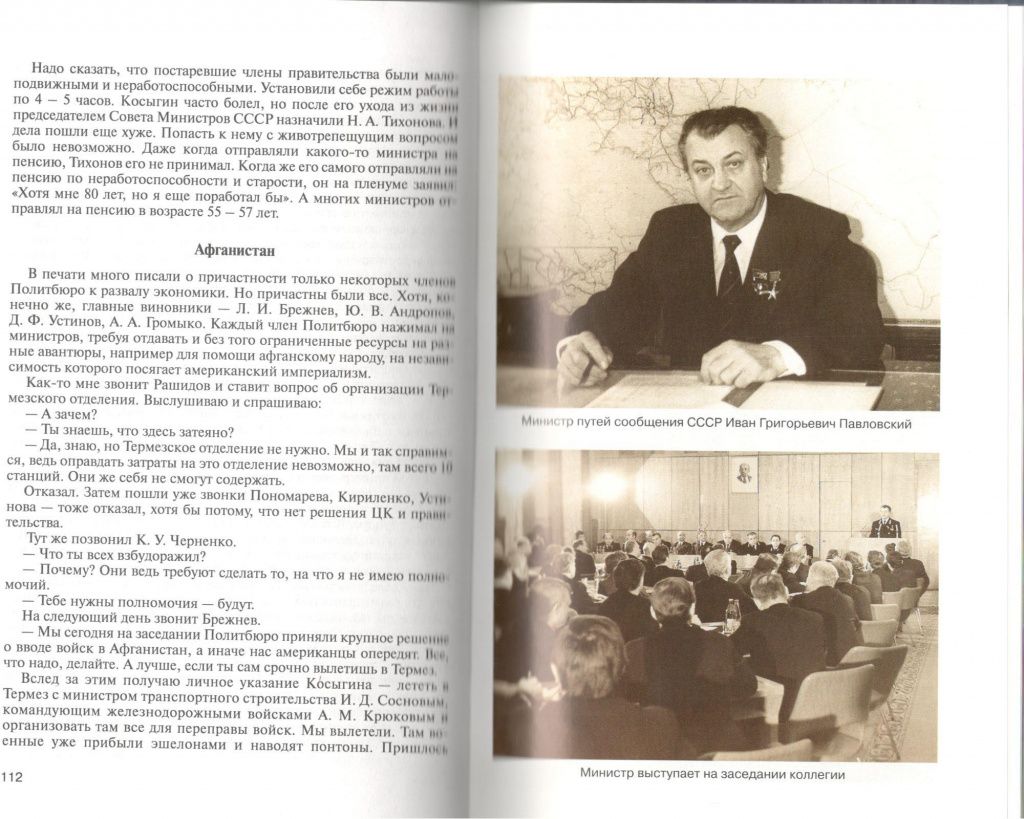

«Моя дорога». Именно так называется книга воспоминаний Ивана Григорьевича Павловского, третьего министра путей сообщения, и связана она не только с железнодорожной магистралью. У каждого человека свой путь, своя дорога, но бывает она или незаметная, проселочная, или масштабная, столбовая. Дорога, которой прошел белорусский паренек Ваня Павловский от стрелочника и телеграфиста на небольшой железнодорожной станции, где он работал вместе с ссыльными крестьянами, заключенными и военнопленными до министра путей сообщения огромной страны называется - целая жизнь.

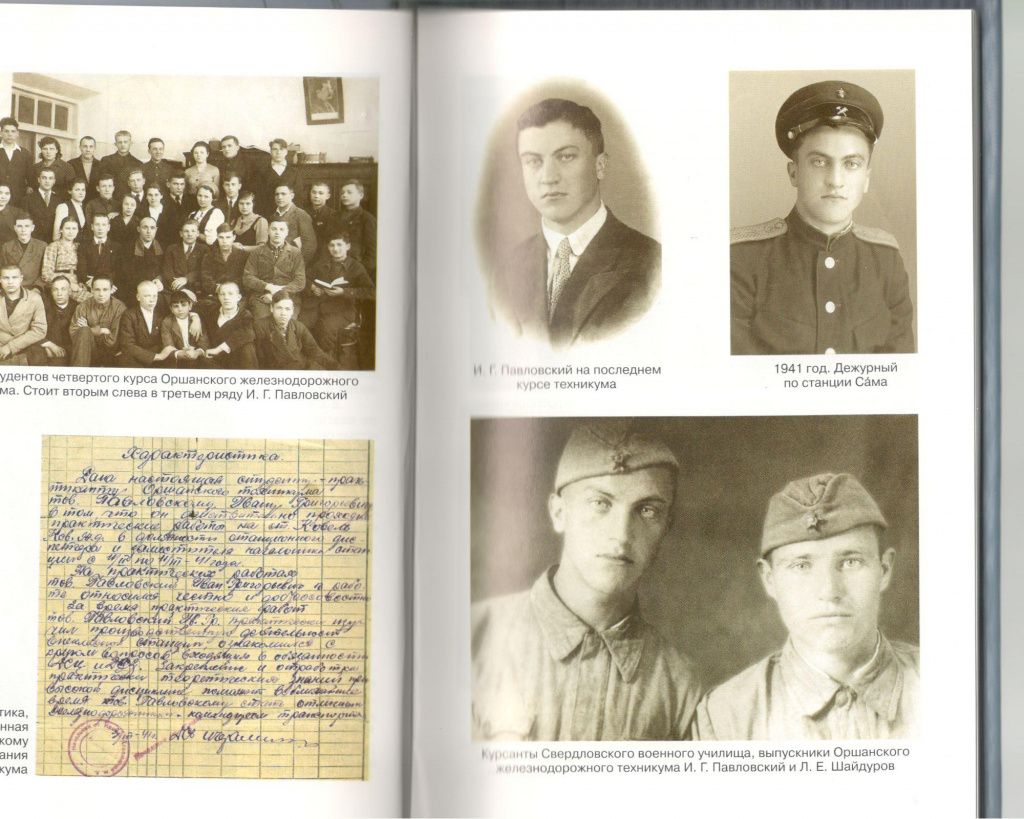

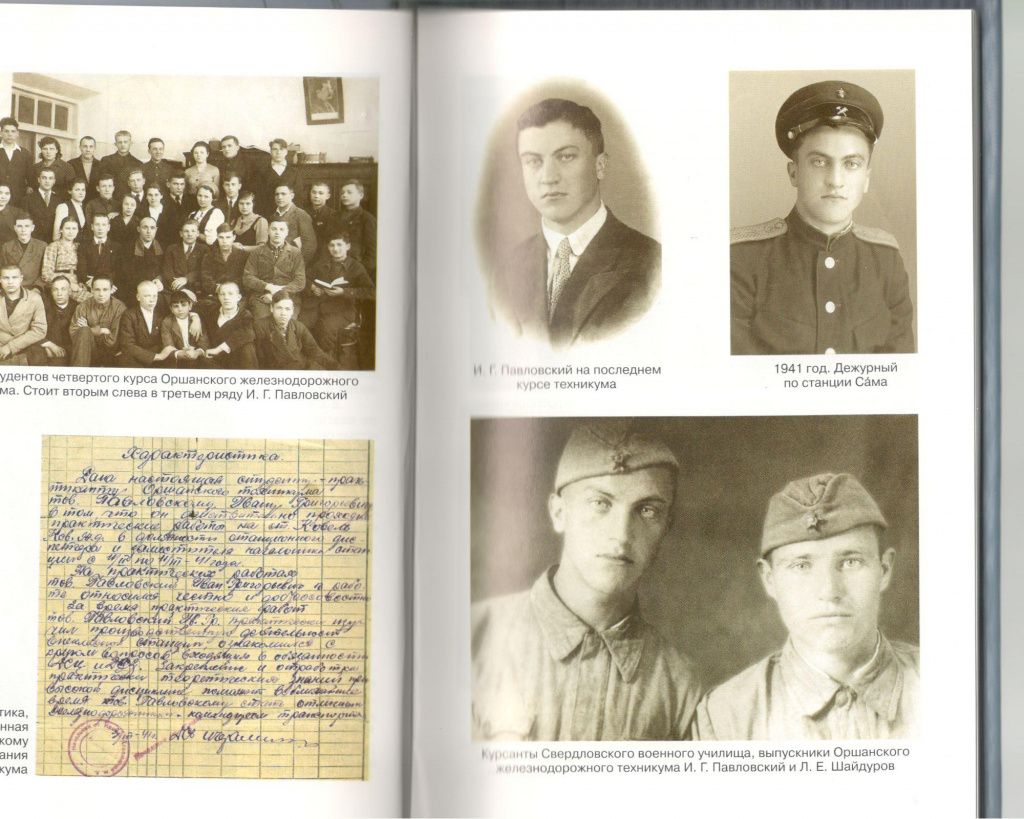

И начиналась эта дорога с Урала, а именно со станции Сама, которая входила в серовское отделение Свердловской железной дороги, куда

Иван Павловский был направлен после окончания техникума летом 1941 года, тем самым получив «бронь» от призыва в Красную армию на год, да и работать на железной дороге тогда было некому. «Досталась мне станция Сама, что расположена севернее Свердловска на 650 км. От этой станции шла еще одна железнодорожная ветка протяженностью 120-130 км. Она принадлежала ГУЛАГу НКВД. Проложена она была в непроходимой уральской тайге, среди болот». Сама - небольшая станция, пять путей, деревянный вокзал. Магазинов нет, бани нет.

Иван Павловский освоился быстро и в работе и в местных условиях. Продовольственных карточек в 41-м еще не было, поэтому жил тем, что собирал в лесу: ягоды, грибы, орехи. Хлеб и овощи можно было покупать в деревне.

На территории Самы было самое северное из известных крупных месторождений бурого железняка с высоким содержанием железа, которое еще с 1912 года было связано железнодорожной веткой с Надеждинским заводом. В 1915-1918 годах давало до миллиона пудов руды в год. А железная дорога до северного рудника была частью перспективного государственного проекта Обь-Урал-Беломорск, который расширил бы связи Урала с Сибирью и дал бы выход к Белому и Баренцеву морям, а также Архангельскому порту. Но в государственные мирные планы снова и снова вмешивалась война.

«Станция Сама в 1941 г. отправляла лес разного назначения по 250-300 вагонов в сутки для строек и военных заводов». Кроме этого, в больших объемах заготавливали хвойную смолу, живицу. Работали в основном заключенные и военнопленные. Один военный год на уральской станции, лица людей, каторжный труд и откровенная жестокость на всю жизнь остались в памяти тогда 19-летнего железнодорожника. «Говорят, что чужую боль не чувствуешь. Это неверно. Для совестливого человека чужая боль становится своей».

Доброжелательное отношение к людям, чуткость и забота о человеке-труженике навсегда остались в характере Ивана Григорьевича. В военные годы, на далекой уральской земле он хорошо запомнил, как тяжело доставался смерзшийся паек карточного хлеба. Поэтому свою работу всегда, уже будучи руководителем, старался строить на основе постоянного общения с людьми и подчиненными, контролировать не только выполнение служебных обязанностей, но и мастеровой подход к делу и бытовые условия. А в основе его продвижения по службе были не личные связи или протекции свыше, а только труд и уральская суровая школа жизни.

После войны металлургия, машиностроение не только активно развивались, но и восстанавливали свое производство, но не хватало кадров. Страдала и железнодорожная отрасль. Поэтому уехать с Урала в послевоенное время было невозможно. После Самы и Краснотурьинска И. Павловский назначается в Верх-Нейвинск начальником станции, затем начальником отдела эксплуатации Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги.

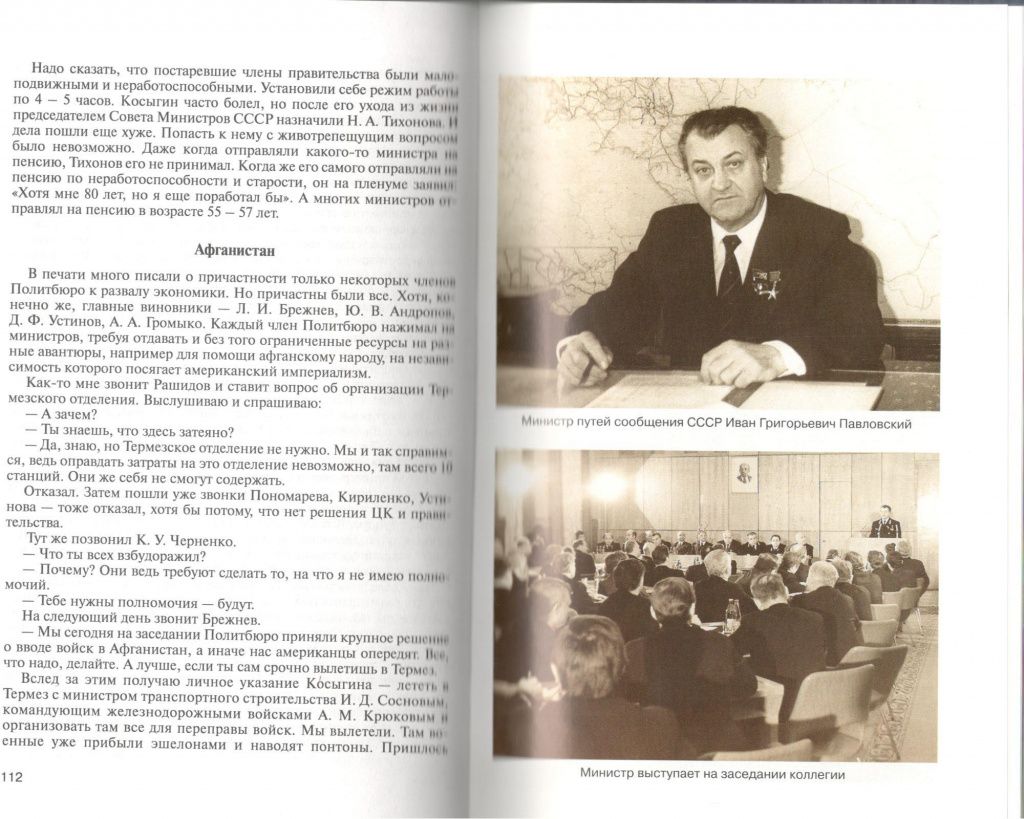

Только с 1953 г. местом его работы становится Приволжская железная дорога, где он прошел путь от начальника станции до начальника дороги. В 1971 г. Приволжская железная дорога была награждена орденом Ленина, а

Иван Григорьевич Павловский - высшей государственной наградой за труд - золотой звездой Героя Социалистического Труда.

«Трудностей на железнодорожном транспорте всегда хватало», - пишет Павловский в своей книге «Моя дорога». - «Но их можно было бы преодолеть более безболезненно, если искали бы разрешения проблем, а руководство заботилось бы о людях».

На посту министра путей сообщения именно И.Г. Павловский решал и детально прорабатывал вопрос перехода на электротягу, а также организовывал Красноярскую и Кемеровскую железные дороги, в Казахстане одна дорога была разделена на три. Были восстановлены ранее упраздненные Молдавская и Азербайджанская железные дороги. А кадровый резерв был обеспечен за счет обучения и привлечения в отрасль молодежи.

После ухода с поста министра путей сообщения СССР и недолгой работы в Совете Экономической Взаимопомощи И.Г. Павловский был назначен членом экспертного Совета при президенте Российской Федерации. Этот Совет был создан с целью проведения экспертиз крупных социально-экономических, научно-технических, инвестиционных и других программ, проектов и предложений, поступающих в адрес президента России. Будучи на пенсии не уходил от дел, курировал и консультировал научные достижения на транспорте, поддерживал студентов.

И.Г. Павловский пользовался большим авторитетом и уважением молодого поколения и везде был своим, т.е. народным министром на Урале, Сибири, Дальнем Востоке, Поволжье, потому что «слова даже самые красивые и добрые, не отражают истинных интересов, а настоящий интерес - в человеке, человеке труда» и дороге, длиною в жизнь.

В 2022 году исполнилось 100 лет со дня рождения третьего министра Путей Сообщения

Ивана Григорьевича Павловского.

Дягилева Н.В., историко-производственный музей НМЗ.