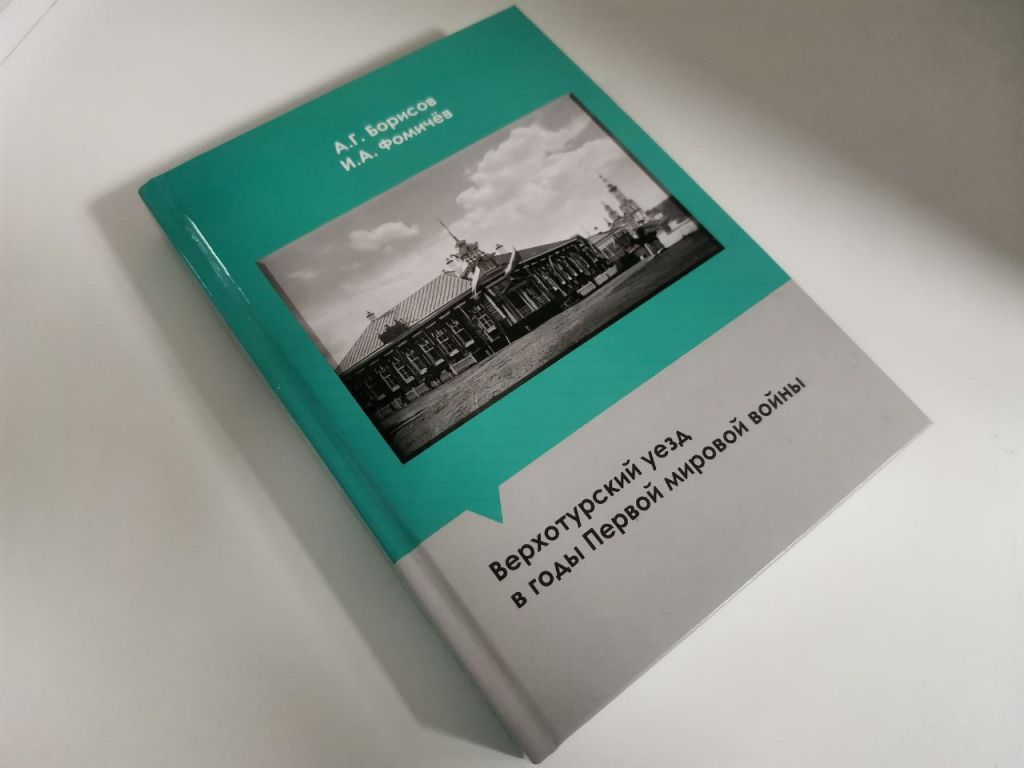

Презентация книги "Верхотурский уезд в годы Первой мировой войны" прошла в Серовском историческом музее в субботу, 28 сентября. 400-страничный труд подготовили научный сотрудник исторического отдела Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Алексей Борисов и его коллега заведующий историческим отделом музея-заповедника Игорь Фомичев.

В книге три раздела: “Верхотурье – уездная столица Северного Урала”, “Надеждинск – административный центр Богословского горного округа”, “Новая Ляля в 1914-1918 годах”.

– Мы решили заняться темой, связанной с Первой мировой войной в связи с тем, что наш уезд и наш город внес колоссальную лепту, – отметил

Игорь Фомичев. –

Да, конечно, может и завершилась Первая мировая война не так, как хотелось изначально – вы знаете, что нашу страну из списка победителей исключили по определенным политическим мотивам. Длительное время в советской историографии эта тема, если не замалчивалась, то редко можно было встретить работы, которые были посвящены этим событиям. Я уже не говорю на примере нашего региона. Почему так? Все очень просто. С участием России в войне, она воспринималась, как война империалистическая, как война захватническая. Отсюда идеологические догмы, которые тяготели в определенный период нашей истории. Они, к сожалению, не позволяли в массе своей определенной части исторической науки Советского Союза заниматься этой темой. Более того, даже среди наших краеведов (наиболее известный, это Лев Иосифович Дзюбинский), в силу определенной установки практически не касались этой темы. И понятно почему. Но проходит время, меняется отношение не только к событиям, но и к людям.

Фомичев отметил, что он с

Алексеем Борисовым давно занимается этой темой. В частности, в 2016 году у историка вышел труд “Надеждинск в годы Первой мировой войны”. К выходу новой книги Игорь Фомичев доработал материал.

Игорь Алексеевич на презентации рассказал, как Первая мировая война повлияла на жизнь Надеждинска.

Каким образом война повлияла на жизнь в Надеждинске, что появилось и изменилось в этот период в городе.

Военное производство и изменения в поселке

Административное деление, при котором Надеждинск стал центром территории, появилось в декабре 1915 года. Тогда администрация Богословского горного округа подписала договор на производство снарядов.

Игорь Алексеевич отмечает, что в Надеждинске технологии производства военных снарядов на тот момент не было. Все нужно было создавать с нуля и в город прибыли люди, которые владеют этой технологией.

Для администрации БГО, которая переехала к нам из Богословска (ныне – Карпинск) было построено двухэтажное здание. Позднее в нем располагалась милиция, а сейчас на его месте построено новое здание, в котором сначала располагался Пенсионный фонд, а ныне находится Социальный фонд.

-

Главноуправляющий Постников прибыл в Надеждинск с национализированным механическим заводом. Иногда считают, что наш механический завод, некогда Завод-76, появился благодаря тому, что к нам перевели национализированный завод из Риги, якобы он дал основу для механического завода. Нет, ничего подобного. На месте будущего механического завода в 1915-1916 годах будут построены цеха металлургического завода по производству снарядов. Именно эти цеха и дадут ту основу для образования в 1931 году Завода-76 – ныне Серовский механический завод, - рассказывает

Игорь Фомичев.

По договору, подписанному Главным артиллерийским управлением с Богословским горнозаводским округом, с 1 февраля 1916 года по 1 января 1917 года нужно было изготовить 100 тысяч стальных фугасных бомб к 6-дюймовым гаубицам и 150 тысяч линейных фугасных бомб с 48-линейным гаубицам.

С 6 марта 1916 года заработала снарядная мастерская.

В связи с этим происходят изменения и в городе. Железнодорожная станция, которая ныне называется “Серов-Заводской” (известна как Старый вокзал) переносится. Раньше, по словам историка, вокзал находился возле нынешнего автовокзала. Сейчас станция расположена – примерно в 500 метрах восточней от старого местоположения.

–

Нельзя было гражданскому объекту железной дороги находиться на территории, которая занимается военным производством, – отмечает Игорь Алексеевич.

Параллельно с военным производством развивается инфраструктура Надеждинского поселка.

Чтобы расселить инженерный корпус, строится новый микрорайон – Богословский поселок. Сегодня эта территория находится в границах улиц Комсомольской и Карпинского.

Для детей приехавших инженеров была открыта частная прогимназия. Ее здание находилось на месте, где сейчас стоит Серовская типография.

Мобилизация и нехватка кадров. Военнопленные и китайцы

В первый год войны с металлургического завода мобилизовали 2300 человек.

–

Потом завод рассылал просьбы по фронтам, чтобы некоторых специалистов вернули обратно, потому что заменить их было некем – это были высококвалифицированные рабочие, – говорит Фомичев.

Чтобы выйти из этой ситуации с 1916 года на заводе использовался труд военнопленных. Также рабочую силу начали нанимать в Харбине.

–

В 1916 году к нам начали приезжать китайские рабочие. Было больше китайцев, корейцев было меньше. Если бы не события Первой мировой войны, то китайцы здесь вряд ли бы когда-то появились. Богословский горный округ обещал, и сдерживал свое обещание, высококвалифицированным рабочим платить неплохую заработную плату, – рассказывает краевед.

Игорь Алексеевич отметил, что некоторые военнопленные обрели в Надеждинске вторую родину.

–

Процесс отпуска военнопленных осуществлялся поэтапно – были сформированы партии, назначены люди, военнопленным выдали небольшие деньги. Их доставляли в Казань (Казанский военный округ), оттуда – в Москву. Но в эпоху Гражданской войны этот момент был приостановлен, – рассказывает Фомичев. –

Иногда спрашивают – бежали ли военнопленные? Бежали, но это все было бесполезно. Чтобы бежать, по крайней мере нужна была материальная поддержка, нужно было знать территорию. Но все это заканчивалось плачевно. Этих людей возвращали, их наказывали рублем.

Краевед говорит, что военнопленным платили заработную плату. Были они обеспечены и медицинской помощью.

– Врачи были тоже из числа военнопленных. Для них тоже выделялись определенные средства, – замечает Фомичев.

В 1918 году в Надеждинском поселке был открыт памятник. Сейчас его остатки находятся на территории одного из частных домов по улице Максима Горького. Открыт он был на средства Красного креста и Богословского горного округа.

– На приходском кладбище был выделен участок, на котором хоронили военнопленных, – рассказывает Игорь Алексеевич. –

У нас, на территории Надеждинского завода, порядка 300 человек. Все эти фамилии умерших на территории Надеждинска и захороненных на кладбище в свое время выявил Алексей Геннадьевич, при работе с метрическими книгами.

В 1930-х годах территория кладбища была отдана под индивидуальную застройку.

– Этот памятник никак не удалось достать. Сейчас он стоит на территории частного владения. В бытность Владимира Федоровича Анисимова (экс глава Серова, – прим. “Глобус”)

шли переговоры с домовладельцами – хотели то место выгородить, облагородить и сделать там памятник погибшим военнопленным. Потому что очень большой интерес одно время проявляли австрийцы, чтобы это случилось. И, я так подозреваю, что они были готовы профинансировать. Но, что-то разладилось и не случилось, – говорит историк-краевед.

Социальные вопросы

Так как во время войны не было средств для строительства отдельных зданий для обучения мальчиков и девочек раздельно, было принято решение на этапе начального обучения сделать смешанные школы. Появились более вместительные двухэтажные здания начальных школ – смешанных училищ. В Надеждинском поселке эти здания располагались в районе базара у Ключика и в районе нынешней 14-й школы.

В книге приведены имена и фамилии представителей местного купечества, которые поддерживали семьи, оставшиеся из-за войны без кормильцев. Они организовали попечительский совет о солдатских детях.

– Местное купечество взяло на себя обязанность по поддержке семей, потерявших кормильцев. В 1915 году они организовали общество помощи семьям нижних чинов, чьи кормильцы либо погибли, либо, в силу инвалидности, нуждаются в помощи, – отметил

Игорь Фомичев.

Количество населения изменилось.

–

К нам стали приезжать люди – беженцы, которые покинули западные территории, скажем Минскую губернию, Витебскую губернию, – говорит историк.

Ратная служба

Алексей Борисов рассказал пришедшим на презентацию о жизни Верхотурского уезда в годы Первой мировой войны. Ранее, в марте этого года, Алексей Геннадьевич читал открытую лекцию на эту тему.

– Основная моя работа была связана с разделом, посвященным работе уездных органов власти в годы Первой мировой войны. Естественно, что с начала войны вся работа уездной земской управы была направлена на то, чтобы как-то организовать жизнь в новых, сложных условиях, – говорит Алексей Геннадьевич.

Мобилизацию проводило уездное воинское присутствие, которое располагалось в Верхотурье, где работала призывная комиссия.

– В годы Первой мировой войны у нас создаются дружины народного ополчения на территории всей страны и на территории Пермской губернии. В частности, в Верхотурье базировалась 580-я пешая дружина народного ополчения, – рассказывает Борисов.

В дружины призывались ратники, находившиеся в запасе. Это люди более старшего возраста, которые не подлежат призыву в первую очередь, и люди, которые по здоровью не подлежат несению службы.

–

Ратники занимались в основном охраной каких-то военных объектов, стратегических объектов – допустим, железнодорожных мостов, водонапорных башен и так далее. Занимались конвоированием военнопленных. То есть выполняли разноплановые работы. Воинское уездное присутствие занималось формированием этих дружин, вопросами их содержания, размещения и так далее, – отмечает Борисов.

В 580-ю дружину призывались жители севера уезда, куда входил и Надеждинский поселок. Дружина располагалась на территории верхотурского мужского монастыря.

С территории уезда эта дружина была выведена в 1916 году. После расформирования дружины часть ратников включили в полк, который был направлен на Северный фронт, в район Риги. А часть ратников вернулась домой.

Помощь семьям мобилизованных и погибших

Уездная земская управа уделяла много внимания помощи семьи мобилизованных нижних чинов.

–

Мобилизация в первую очередь у нас затронула рабочих, крестьян, то есть те семьи, которые не обладали хорошим достатком, – говорит Борисов. –

Они на время войны лишались кормильца и стоял вопрос, что нужно, по мере возможности, оказать какую-то помощь. Для этой цели создаются уездные попечительства.

Историк отмечает, что в наиболее благоприятной ситуации оказались семьи учителей. За мобилизованными учителями полностью сохранялась заработная плата.

– При мобилизации земских служащих им выплачивали заработную плату за два месяца, – говорит историк. –

А по истечении этих двух месяцев, тоже от уездного земства жена получала треть заработной платы мобилизованного мужа. Определенная сумма отчислялась на нетрудоспособных детей.

Оказывалась материальная помощь и семьям погибших мобилизованных.

– Для их поддержания создавалось отделение Романовского комитета (уездный Романовский комитет был создан под патронажем императорской семьи). Отделение было создано в Верхотурье, через него поступали деньги для семей, которые лишились своего кормильца, – рассказывает Алексей Геннадьевич.

Пленные на сельхозработах

Что касается военнопленных, Алексей Геннадьевич добавил, что на территории уезда они также привлекались к сельскохозяйственным работам:

– С осени 1915 года уездное земство начало применять такую практику, когда военнопленных отправляли на сельхозработы. То есть крестьянские семьи, семьи, которые нуждались в работниках, подавали заявки в уездную управу, и уездная управа направляла партию военнопленных на сельхозработы по хозяйству. Работали за плату. Семьи, которые принимали их на работу, должны были обеспечивать их рабочей одеждой, инструментами. Таким образом нехватку рабочей силы в сельской местности в какой-то мере восполнили за счет привлечения к этим работам военнопленных.

Историк рассказывает, что Казанский военный округ в 1915 году издал директиву, согласно которой военнопленным славянских национальностей оказывались определенные льготы.

–

К славянским национальностям было не то что благожелательное отношение, но их отделяли от немцев, австрийцев и венгров. Скорее всего они и занимались сельхозработами, – говорит Борисов.

В книге собраны имена погибших и награжденных жителей Богословского горного округа за участие в Первой мировой войне и ратный труд. Книгу можно было приобретси на презентации.

Если вы хотите пополнить свою библиотеку книгой "Верхотурский уезд в годы Первой мировой войны", позвоните Игорю Алексеевичу Фомичеву по телефону: 8 (922) 161-87-04.